(主标题+副标题,兼顾SEO与可读性)

新加坡寄顺丰快递全攻略:2025最新价格、时效与寄送指南 一篇搞定!从地址填写到清关流程,手把手教你把新加坡的“宝贝”安全寄回中国

Meta Description,用于搜索引擎展示)

在新加坡想寄顺丰快递回中国?本文为您提供2025年最新、最全的顺丰国际快递指南,涵盖详细寄件步骤、价格时效查询、地址规范、禁运品清单及清关注意事项,助您轻松、高效、省钱地完成国际快递,让您的包裹一路畅行!

引言:为什么在新加坡首选顺丰快递?

对于在新加坡工作、学习或生活的华人同胞而言,将当地的特色商品、生活用品或重要文件寄回国内,是常有的事,在众多国际快递服务商中,顺丰国际凭借其“快、准、稳”的核心优势,以及对中国市场的深刻理解,成为了无数海外华人的首选。

- 时效快: 相较于其他邮政渠道,顺丰拥有强大的空运网络和专线资源,能显著缩短包裹的运输时间。

- 服务好: 从上门取件到全程追踪,再到客服响应,顺丰的服务体验一直备受好评。

- 清关优: 顺丰拥有专业的清关团队,对中国的海关政策了如指掌,能高效处理包裹的清关事宜,降低被税或扣货的风险。

具体在新加坡如何操作呢?别担心,这篇超详细的攻略将为您一一解答。

第一部分:新加坡寄顺丰,三大核心渠道任你选

在新加坡,您可以通过以下三种主要方式寄送顺丰快递,每种方式都有其适用场景。

官方上门取件服务(最便捷,适合个人/家庭用户)

这是最省心、最推荐的方式,尤其适合包裹较多或物品较重的情况。

- 适用对象: 个人寄件、家庭搬家、企业少量包裹。

- 操作流程:

- 在线下单:

- 官网/APP: 访问顺丰国际新加坡官网(SF Express Singapore)或下载顺丰速运APP。

- 微信小程序: 在微信中搜索“顺速达国际”小程序,支持中文界面,操作更便捷。

- 在下单页面,选择“新加坡”为寄件地,“中国”为目的地,并填写详细的收寄双方信息。

- 选择服务: 根据您的需求选择服务类型(如文件、包裹、重货),并预估重量和尺寸。

- 预约时间: 在线选择您希望的上门取件日期和时间段(通常提供上午、下午、晚上等选项)。

- 支付费用: 在线完成支付,支持信用卡、PayNow等多种方式。

- 等待取件: 顺丰快递员将在约定时间上门取件,并为您粘贴面单。

- 在线下单:

- 优点: 足不出户,专人上门,省时省力。

- 缺点: 对于小件轻货,可能不如自送划算。

线下自送服务(最灵活,适合小件/轻件用户)

如果您住在顺丰服务点附近,或者包裹不大、不重,自送是一个快速灵活的选择。

- 适用对象: 寄送文件、小件礼品、轻量包裹。

- 操作流程:

- 查找服务点: 通过顺丰官网、APP或地图软件,查找离您最近的“顺丰速运国际收件点”(Service Point)。

- 打包物品: 自行将物品打包好,确保坚固、防潮。

- 前往寄送: 携带打包好的物品和身份证件(护照/IC)前往服务点。

- 现场称重计费: 工作人员会现场称重、测量尺寸,并告知您费用,您现场支付即可。

- 优点: 即时寄送,无需等待,适合紧急情况。

- 缺点: 需要自行前往,且可能需要排队。

企业客户服务(最专业,适合高频/大批量寄件)

如果您是企业用户,有高频次或大批量的寄件需求,可以申请成为顺丰的企业客户。

- 适用对象: 电商卖家、跨境电商企业、有稳定物流需求的公司。

- 专属客户经理: 提供一对一的对接服务。

- 优惠协议价: 根据寄件量和频率,享受更具竞争力的价格。

- 批量处理方案: 提供上门取件、批量打单、数据对接等定制化服务。

- 如何申请: 可通过顺丰国际官网的企业服务入口,或直接联系新加坡顺丰的商务拓展团队进行咨询。

第二部分:新加坡寄中国,价格与时效全解析

这是用户最关心的问题,但价格并非固定,它受多重因素影响。

影响价格的核心因素:

- 实际重量 vs. 体积重量: 运费按两者中较大者计算。

- 实际重量:包裹过秤的重量。

- 体积重量 = (长 × 宽 × 高) / 6000 (顺丰国际的体积重系数),如果包裹轻但体积大(如羽绒服、泡沫箱),按体积重量计费。

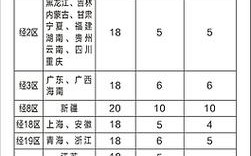

- 目的地: 寄往中国不同省份,价格略有差异,一线城市(如北京、上海、广州)通常价格最优。

- 物品类型: 普通商品、文件、带电产品、化妆品等,计费标准和清关要求不同。

- 附加服务: 保价服务、特殊包装等会产生额外费用。

2025年参考价格与时效(以下为市场预估,实际价格请以官方查询为准):

| 服务类型 | 重量参考 | 预估价格 (新币 SGD) | 预估时效 (天) | 备注 |

|---|---|---|---|---|

| 文件 | < 0.5kg | 15 - 25 SGD | 2 - 4 | 价格稳定,时效最快 |

| 普货包裹 | 5kg - 1kg | 30 - 50 SGD | 5 - 8 | 最常见的选择 |

| 普货包裹 | 1kg - 5kg | 50 - 120 SGD | 5 - 8 | 重量增加,价格阶梯式上涨 |

| 普货包裹 | 5kg+ | 按kg计算,约15-25 SGD/kg | 5 - 8 | 重量越大,单位成本越低 |

| 带电产品 | 1kg | 40 - 70 SGD | 5 - 8 | 需提前申报,可能附加费 |

| 化妆品 | 1kg | 40 - 70 SGD | 5 - 8 | 需确认是否属于个人自用合理范围 |

时效说明:

- 时效计算: 从顺丰在新加坡取件成功开始,到包裹成功派送到中国收件人手中为止。

- 影响因素: 包裹入仓、海关查验(旺季或敏感物品查验时间较长)、国内中转派送等环节都会影响最终时效。

- 建议: 重要物品请预留充足时间,并购买保价服务。

第三部分:超详细寄件指南,新手必看!

Step 1:地址填写规范(至关重要!)

错误的地址是导致包裹延误或丢失的主要原因。

- 寄件人信息:

- 姓名:与护照/IC一致。

- 电话:确保畅通,方便快递员联系。

- 地址:详细的新加坡住址或办公室地址。

- 收件人信息(中国地址):

- 姓名: 务必使用中文,并与收件人身份证件姓名一致。

- 电话: 中国大陆手机号,11位数字,确保能接听电话。

- 省份、城市、区、街道、门牌号: 地址必须详细到门牌号,不能只写“XX小区X栋X单元XXX室”,最好能提供邮政编码。

- 示例:

广东省深圳市南山区科技园南区深南大道10000号,这样写就非常清晰。

Step 2:打包黄金法则

- 坚固: 使用足够硬度的纸箱,避免使用破损的旧箱子。

- 填充: 箱内物品间用气泡膜、泡沫颗粒等填充物塞满,防止运输途中晃动碰撞。

- 密封: 使用宽胶带将箱子封口,封“井”字形或“H”形,增加牢固度。

- 将顺丰面单平整地粘贴在包裹最大、最平整的面上,避免覆盖接缝处。

Step 3:禁运品与限制品清单(务必避开!)

这是导致包裹被扣或销毁的最常见原因,请务必仔细阅读。

- 绝对禁运品:

- 危险品: 易燃、易爆、腐蚀性、磁性、毒性物品(如油漆、电池、打火机)。

- 动植物及其制品: 新鲜水果、蔬菜、肉类、生皮、象牙等。

- 非法出版物及仿冒品。

- 限制品(需提前申报或符合条件):

- 食品: 主要是奶粉、保健品、零食等。个人自用、合理数量通常可以通关,但需如实申报,建议将食品独立包装,并附上英文成分表。

- 化妆品: 液状、膏状化妆品需注意单瓶容量和总数量。

- 药品: 处方药通常禁止邮寄,非处方药需备好英文说明书。

- 带电产品: 手机、电脑、充电宝等必须内置电池,且容量符合航空运输规定,外置电池(充电宝)严禁空运。

核心原则: 如果不确定,提前咨询顺丰客服,切勿侥幸尝试。

第四部分:包裹追踪与清关注意事项

如何追踪包裹?

- 方式: 在顺丰官网、APP或“顺速达国际”小程序输入运单号。

- 信息解读: 您会看到“已揽收”、“已到达新加坡分拨中心”、“已离港”、“已到达中国XX口岸”、“清关中”、“已派送”等状态,清关状态有时会停留较长时间,属于正常现象。

关于清关,你必须知道的事:

- 谁负责清关? 顺丰国际会统一为包裹办理出口新加坡的清关,并协助办理进入中国的清关,收件人无需主动操作。

- 会被税吗? 这取决于中国的海关政策,个人自用物品,在价值人民币50元以内免税;价值在50元至2000元人民币之间,且为个人合理自用数量的,通常予以免税放行,超过限额或被海关认定为“贸易”性质的包裹,则需按规定缴税。

- 如果被税怎么办? 海关会通过短信或电话联系收件人,告知税额并提供缴税渠道,收件人按要求缴税后,海关会放行包裹,顺丰不会代收税款。

- 如何降低被税风险?

- 如实申报: 在寄件时,如实申报物品名称、数量和价值。

- 控制价值: 将单件物品价值控制在2000元人民币以内。

- 保持合理数量: 不要一次性邮寄大量同款物品,容易被认定为“贸易”。

从新加坡寄快递回中国,选择顺丰无疑是一个省心、高效的决定,通过本文的详细攻略,相信您已经对整个流程了如指掌。规范地址、仔细打包、避开禁品、如实申报是确保您的包裹顺利送达的四大法宝。

希望这篇指南能真正帮助到您,让在新加坡的生活与中国大陆的联系更加紧密、便捷,祝您寄件顺利!

文章底部SEO优化(增加关键词密度和相关链接)

相关搜索:

- 新加坡寄中国快递哪家好

- 顺丰新加坡官网

- 新加坡寄奶粉到中国

- 新加坡寄化妆品到中国

- 顺丰国际价格查询

- 新加坡邮政编码

- 国际快递清关流程

互动引导: 您在新加坡寄快递时遇到过什么问题?或者有什么独家小技巧?欢迎在评论区留言分享,帮助更多同胞!

标签: 新加坡寄顺丰快递流程 顺丰快递新加坡怎么寄 新加坡寄顺丰快递步骤