通过中通官方微信小程序查询(最推荐)

这是最直接、信息最准确的方法,尤其适合查询具体的某个网点。

(图片来源网络,侵删)

- 打开微信,在顶部的搜索框中搜索“中通快递”。

- 进入官方小程序后,点击首页的“网点查询”或“我要找网点”。

- 在搜索框中输入您要查询的地址,天津市和平区”或“天津市南开区”,然后点击搜索。

- 系统会列出该区域下的所有中通网点,包括:

- 网点名称

- 详细地址

- 联系电话

- 营业时间

- 您可以根据距离和需求,直接点击电话号码联系网点。

通过中通官方网站查询

如果您习惯在电脑上操作,官网也是一个很好的选择。

- 打开浏览器,访问中通快递官方网站:https://www.zto.com/

- 在首页通常可以找到“网点查询”的入口。

- 点击进入后,选择“天津市”,然后输入具体的区、街道或地址进行搜索。

- 查询结果会显示该区域的网点列表,包含地址和联系方式。

通过地图App查询(如高德地图、百度地图)

这是最方便快捷的方法,可以直接在地图上看到网点位置和规划路线。

- 打开您的手机地图App(如高德地图或百度地图)。

- 在顶部的搜索框中输入“中通快递 天津”。

- 地图会自动定位到天津,并显示附近的中通快递网点。

- 您可以:

- 筛选:根据距离、评分等进行筛选。

- 查看详情:点击任何一个网点,都可以看到详细的地址、营业电话和用户评价。

- 导航:直接点击“导航”前往该网点。

通过电话客服查询

如果您不方便上网,可以直接拨打中通全国统一客服热线。

- 客服电话:95311

- 拨通后,根据语音提示转接人工服务。

- 向客服人员说明您需要查询“天津市”的某个具体网点信息,他们会为您提供帮助。

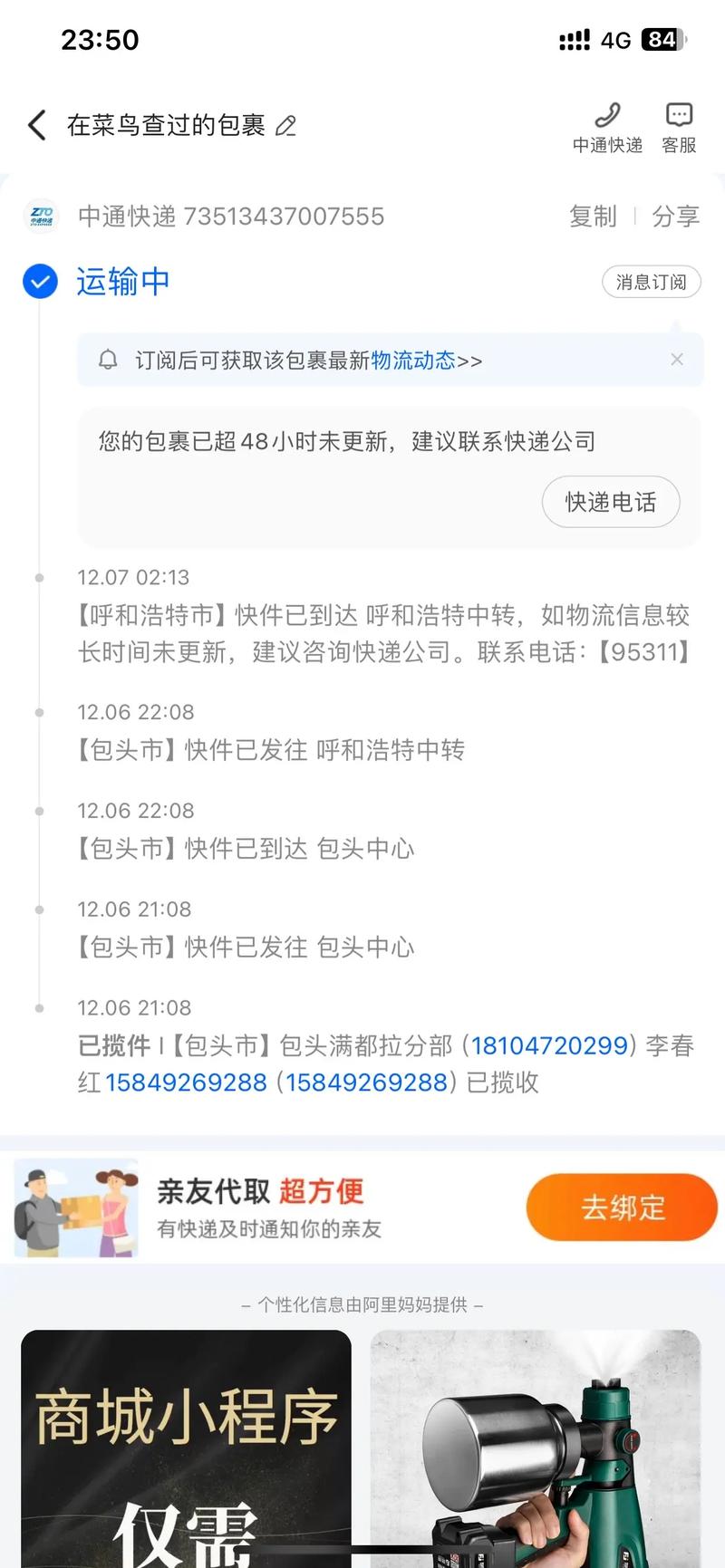

重要提示:如何找到“派送网点”?

很多朋友查询网点,其实是想找到自己快件当前所在的派送网点,以便催促或了解派送情况,这和查询“所有网点”稍有不同。

(图片来源网络,侵删)

最佳方法:

- 找到您的快递单号。

- 打开任意一个地图App(高德/百度/腾讯地图)。

- 在搜索框中直接输入您的快递单号。

- 地图App会自动识别出您的快递轨迹,并通常能直接定位到当前派送网点的大致位置,有时甚至会显示网点名称。

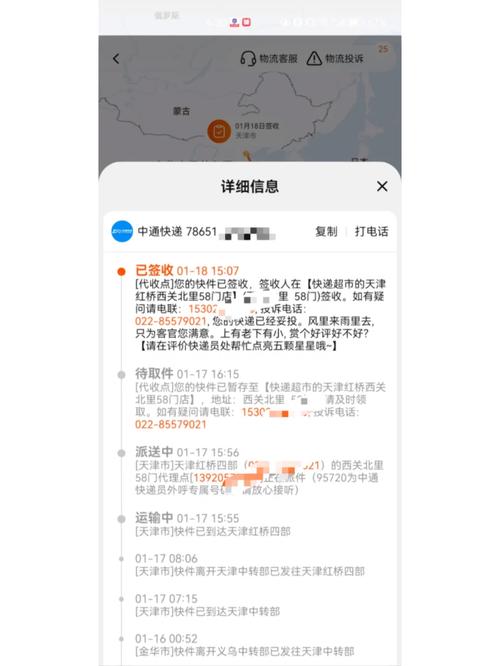

如果地图App查不到,可以尝试:

- 在中通微信小程序里输入快递单号,查看物流详情,物流信息中有时会显示“派送网点”的名称或电话。

- 直接联系95311客服,报上快递单号,客服可以为您查询当前派送网点的具体联系方式。

| 查询方式 | 优点 | 缺点 | 适用场景 |

|---|---|---|---|

| 微信小程序 | 信息准确、功能全面、操作便捷 | 需要使用微信 | 查询特定区域网点、联系网点 |

| 官方网站 | 信息权威、适合电脑操作 | 可能不如小程序方便 | 在电脑上查询、了解公司信息 |

| 地图App | 直观、可导航、查找派送网点方便 | 依赖定位,信息可能不全 | 查找附近网点、规划路线、找派送网点 |

| 电话客服 | 无需网络、直接沟通 | 可能需要等待、信息不如App详细 | 快件异常、紧急情况、不方便上网时 |

希望这些方法能帮助您快速找到所需的中通快递网点信息!

(图片来源网络,侵删)

标签: 中通快递网点查询天津电话 中通快递天津上门取件网点 中通快递天津开发区网点

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。