核心信息概览

- 官方名称: 中国邮政集团有限公司深圳市宝安固戍邮政支局

- 常用称呼: 固戍邮局、固戍邮政所

- 详细地址: 深圳市宝安区西乡街道固戍一路159号 (靠近地铁11号线“固戍站”C出口,与“固戍社区工作站”在同一栋楼或附近)

- 联系电话: 0755-2799 3395 (建议在前往前先电话确认,以防信息变更)

- 营业时间: 通常为 周一至周日 08:30 - 18:00 (具体时间可能因节假日或调整略有变化,出行前电话确认最稳妥)

- 主要业务: 邮政包裹收寄、特快专递、信件/明信片、报刊订阅、集邮品、代理金融业务等。

地理位置与交通指南

固戍邮政支局地理位置优越,交通便利。

(图片来源网络,侵删)

如何到达:

-

地铁(最推荐):

- 乘坐 深圳地铁11号线,在 “固戍站” 下车。

- 从 C出口 出来后,步行约 3-5分钟 即可到达,出口附近有明显的路牌指引。

-

公交:

- 乘坐多路公交车在 “固戍社区” 或 “固戍地铁站” 站下车。

- 常见公交线路:M245、M249、M259、M330、B887、603、615、338等。

- 下车后根据路牌指示,步行约5-10分钟即可到达。

-

自驾/打车:

- 直接导航至 “深圳市宝安区西乡街道固戍一路159号”。

- 周边有市政道路,但停车位可能有限,建议提前规划。

主要服务与业务

固戍邮政支局作为基层邮政网点,提供以下主要服务:

(图片来源网络,侵删)

包裹快递服务

- 国内包裹: 适合寄送非紧急、对时效要求不高的物品,如衣物、书籍、文件等,价格相对便宜。

- EMS特快专递: 中国邮政的“王牌”快递服务。

- 优点: 网络覆盖广(包括偏远地区),安全性高,可寄送物品范围广(如文件、证件、少量合规药品等),有“次日达”、“隔日达”等时效产品。

- 缺点: 价格通常比商业快递(如顺丰、三通一达)要贵。

- 国际包裹/EMS: 寄往世界各地的包裹和快递,需要携带收件人详细信息和物品进行申报。

邮政普遍服务

- 信件、明信片、印刷品 的寄递。

- 报刊、杂志 的订阅和零售。

- 集邮品 的销售。

代理金融业务

- 通常设有邮政储蓄银行网点,可以办理存取款、转账、汇款、理财等基础银行业务。

常见问题与注意事项

Q1: 在固戍邮局寄快递,流程是怎样的?

A: 流程很简单,四步搞定:

- 打包好物品: 确保包装完好,易碎品需做好防护。

- 前往柜台: 将物品拿到柜台,告知工作人员要寄往哪里。

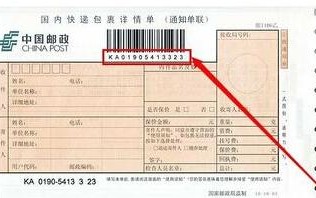

- 填写面单: 工作人员会称重、计算费用,并指导你填写快递面单(或由他们系统录入),你需要提供收件人姓名、电话、详细地址和寄件人信息。

- 支付费用并获取凭证: 支付费用后,会给你一张快递底单,请务必妥善保管,以便查询物流。

Q2: 寄快递需要带什么证件?

A:

- 国内快递: 通常不需要身份证,但为了安全和追溯,工作人员可能会询问你的联系方式。

- 国际快递: 必须提供寄件人身份证原件,用于实名登记。

- 寄送贵重物品或特殊物品(如化妆品、食品): 可能需要提供更多证明文件,建议提前电话咨询。

Q3: 寄快递的价格是多少?

A: 价格不固定,主要取决于以下几个因素:

- 寄送距离: 越远越贵。

- 物品重量和体积: “取大原则”,即按重量和体积换算后的重量(重/抛)中较大的一个计算。

- 服务类型: 普通包裹 < EMS。

- 最准确的方式: 将打包好的物品带到柜台,工作人员会现场称重并告知你具体费用。

Q4: 如何查询我的快递物流?

A:

(图片来源网络,侵删)

- 快递底单: 拿到快递底单后,上面会有一个快递单号。

- 官方渠道查询:

- 网站: 访问 “中国邮政速递物流”官网 (www.ems.com.cn)。

- 微信: 在微信搜索“EMS中国邮政速递物流”公众号,关注后即可输入单号查询。

- 电话: 拨打 11183 客服热线,根据语音提示输入单号查询。

- 第三方平台: 在“快递100”、“菜鸟裹裹”等App或小程序中输入单号也可以查询。

寄件与收件小贴士

寄件建议:

- 对比价格: 如果对价格敏感,可以先在“快递100”等App上对比一下顺丰、京东等商业快递的价格,对于不紧急的件,商业快递可能更具性价比。

- 选择EMS的场景: 寄送重要文件、证件、合同,或者寄往乡镇、农村等偏远地区时,EMS是稳妥可靠的选择。

- 注意禁寄品: 切勿寄送易燃、易爆、有毒、腐蚀性、磁性等危险品以及国家明令禁止的物品。

收件建议:

- 保持电话畅通: 确保收件人电话畅通,以便快递员联系派送。

- 地址要详细: 如果寄件地址是公司或小区,最好写上具体楼栋号、单元号、房间号,避免因地址模糊导致延误。

- 代收服务: 如果不方便亲自接收,可以联系快递员要求放到驿站(如菜鸟驿站、丰巢快递柜),或请前台、保安代收。

希望这份详细的指南能帮助到您!祝您寄件、收件顺利!

标签: 深圳宝安固戍邮政快递寄法 固戍邮政快递寄件流程 深圳宝安固戍邮政快递点地址

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。