邯郸市的邮政编码范围是 056000 到 057900。

(图片来源网络,侵删)

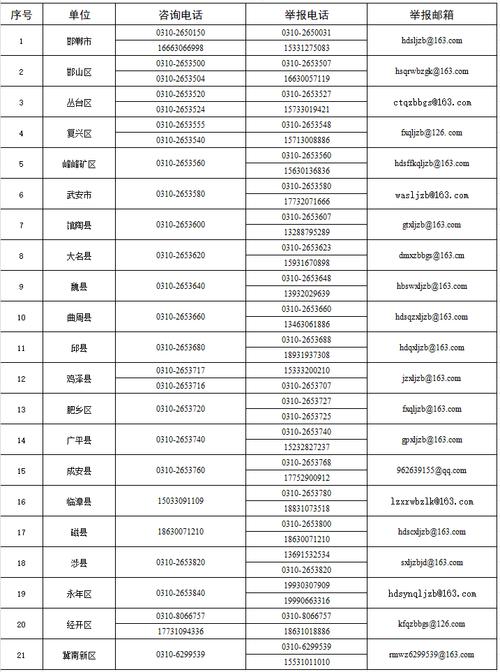

为了方便您使用,这里为您列出邯郸市主要区县的邮政编码:

邯郸市主城区及周边常用邮编

- 056000 - 这个是最核心、最常用的邮编,主要覆盖:

- 邯山区

- 丛台区

- 复兴区

- 峰峰矿区

- 高新技术产业开发区

- 经济技术开发区

- 如果你不确定具体是哪个区,使用 056000 通常是最保险的选择。

各区县具体邮政编码

- 丛台区: 056004

- 邯山区: 056001

- 复兴区: 056003

- 峰峰矿区: 052000

- 肥乡区: 057550

- 永年区: 057150

- 临漳县: 056600

- 成安县: 056700

- 大名县: 056900

- 涉县: 056400

- 磁县: 056500

- 邱县: 057450

- 鸡泽县: 057350

- 广平县: 057650

- 馆陶县: 057750

- 魏县: 056800

- 曲周县: 057250

如何快速查询?

如果您需要查询某个具体地址的邮政编码,最准确的方法是:

- 访问中国邮政官网:登录中国邮政官方网站的“邮政编码查询”页面。

- 输入详细地址:在查询框中输入您想查询的省、市、区(县)、街道、小区名称等详细信息。

- 获取精确邮编:系统会返回该地址对应的最精确的邮政编码。

如果您要寄往邯郸市区,直接使用 056000 即可,如果寄往下面的县城,请参考上面的列表选择对应的邮编。

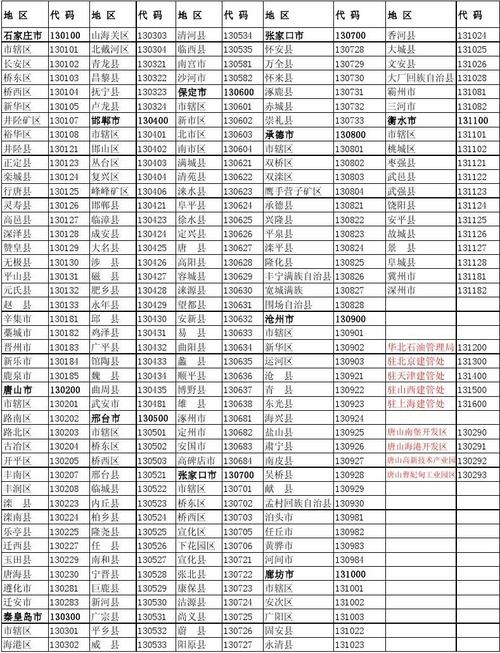

(图片来源网络,侵删)

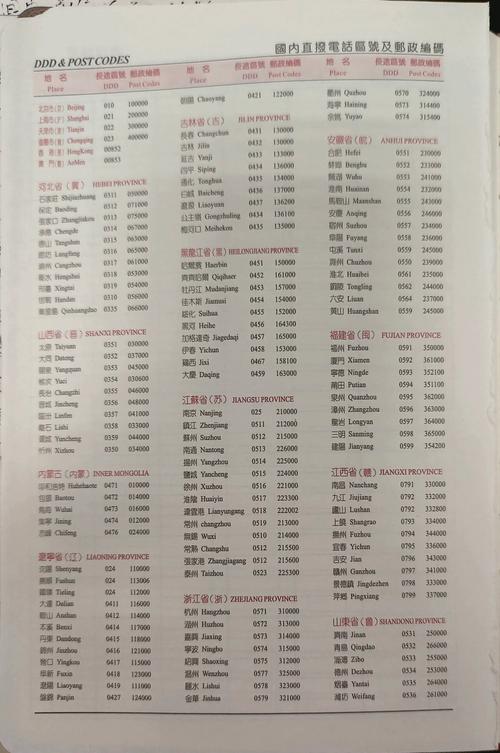

(图片来源网络,侵删)

标签: 河北邮政邯郸编码查询 邯郸邮政编码是多少 邯郸邮政编码查询方法

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。