在理想情况下,从东莞发出到深圳派送,通常需要 1 到 3 天。

(图片来源网络,侵删)

下面我为您详细分解一下不同情况下的具体时效:

主要影响因素

- 寄件和收件的具体位置:这是最关键的因素。

- 同城效应:如果寄件地址在深圳的某个区(如宝安、龙岗),而收件地址也在东莞的相邻区域(如长安、虎门),时效可能会非常快,甚至可以实现“次日达”或“隔日达”。

- 距离远近:东莞到深圳的直线距离不远,但东莞内部(如从东莞市区到靠近深圳的凤岗镇)和深圳内部(如从南山区到龙岗区)的距离差异很大,直接影响运输时间。

- 快递的揽收和派送时间:

- 揽收时间:如果您在下午4-5点之后才寄出快递,快递员可能当天无法将快件转运到东莞的分拨中心,需要等到第二天,这就会增加一天的运输时间。

- 派送时间:同理,如果快递到达深圳的派送网点时已经接近傍晚,派送员当天可能无法派送,需要等到第二天。

- 是否为节假日:在双十一、618等电商大促期间,或者春节、国庆等法定节假日,快递量会暴增,分拨中心的处理能力和运输效率都会下降,时效可能会延长2-3天甚至更久。

- 快递类型:

- 普通快递:就是我们日常寄件的常规服务,时效如上所述。

- 特快/急件:中通也有加急服务,如果选择这类服务,时效会大大缩短,但费用也更高,具体需要咨询中通客服或寄件网点。

不同时效场景分析

| 场景 | 描述 | 预计时效 | 说明 |

|---|---|---|---|

| 最快情况 | 东莞寄件点与深圳收件点地理位置非常近(如寄件于东莞长安,收件于深圳宝安),且在上午11点前成功揽收。 | 1天内到达 (次日达) | 快件当天就能进入东莞到深圳的干线运输,并在当天或第二天一早到达深圳派送网点,完成派送。 |

| 常规情况 | 东莞市区寄件到深圳市区(如寄件于东莞南城,收件于深圳福田),在下午3点前成功揽收。 | 1-2天到达 | 这是最常见的情况,快件会在东莞分拨中心过夜,第二天通过干线运输到深圳,然后进行派送。 |

| 较慢情况 | 寄件或收件地址位于东莞或深圳的偏远地区(如寄件于东莞清溪镇,收件于深圳大鹏新区),或在傍晚才揽收。 | 2-3天到达 | 由于地理位置较远或揽收时间晚,快件需要更多时间在各个分拨中心中转和运输。 |

| 节假日/大促 | 在快递业务高峰期,如双十一期间。 | 3天以上,甚至更长 | 快件量巨大,分拨中心可能出现爆仓,快件需要排队等待处理和运输,时效无法保证。 |

如何查询最准确的实时信息?

预测时效总有不确定性,最准确的方法是查询您快递的单号。

- 找到您的快递单号:这是16位或12位的数字编码。

- 通过以下任一渠道查询:

- 中通官方微信小程序:搜索“中通快递”,进入小程序后输入单号即可查看实时物流轨迹。

- 中通官方网站:访问

www.zto.com,在查询框输入单号。 - 第三方查询平台:如快递100、菜鸟裹裹等App或网站,它们会聚合多家快递公司的数据。

- 直接联系中通客服:拨打中通全国统一客服热线

95311,提供单号进行人工查询。

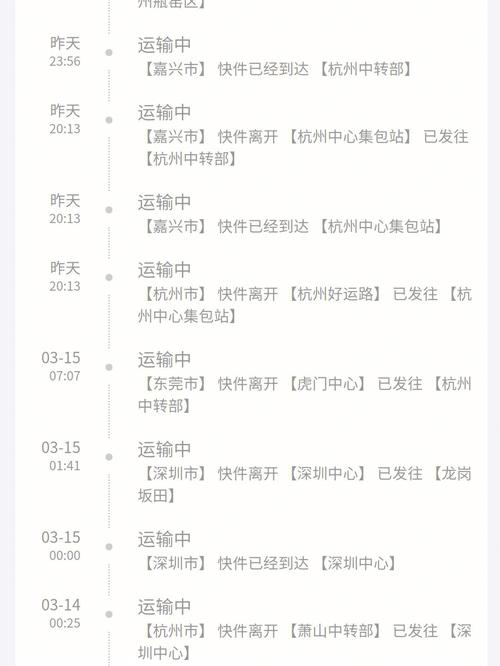

查询物流轨迹时,您会看到:

- 【已揽收】:快递员已取件,快件到达东莞的某个网点。

- 【运输中】:快件正在从东莞的分拨中心运往深圳的分拨中心,这是最关键的一步,您可以在这里看到快件是否已经离开东莞。

- 【到达深圳XX分拨中心】:快件已抵达深圳。

- 【派送中】:快件已从深圳的派送网点发出,派送员正在派送。

- 【已签收】:快递成功送达。

- 理想情况:1天 (次日达)

- 通常情况:1-2天

- 偏远或傍晚寄送:2-3天

- 高峰期:3天以上

建议:如果您寄件后想了解具体时效,请在揽收成功几小时后,用快递单号在微信小程序或网站上查询,这是最可靠的方法。

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)

标签: 中通东莞到深圳时效 东莞到深圳中通快递几天到 中通东莞寄深圳多久能到

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。