“平房”是一个比较常见的地名,可能指一个区、一个镇,甚至一个村子,邮政快递的电话号码也对应不同的处理中心。

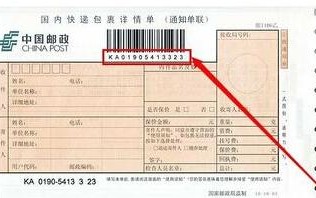

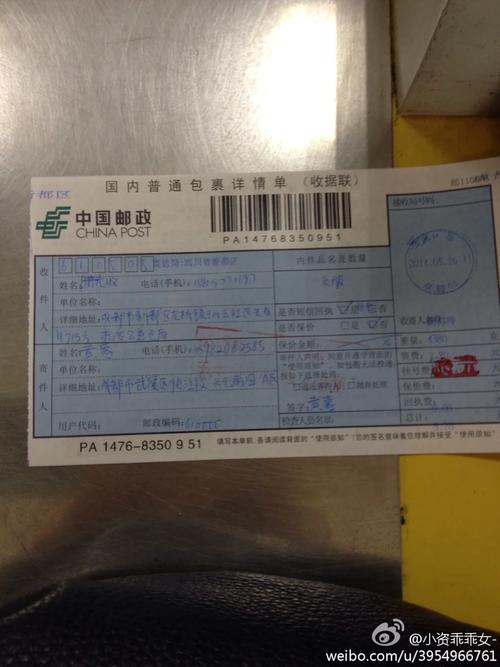

(图片来源网络,侵删)

为了给您最准确的号码,请您先确认一下您所在的具体位置,以下是几种常见情况的联系方式:

如果您在 北京市平谷区 (这是最常见的情况)

这里的邮政服务主要由 北京市平谷区邮政分公司 负责。

-

综合服务电话(推荐拨打):

- 11185 (中国邮政客服热线)

- 这是全国统一的邮政客服电话,您可以咨询任何关于平谷区邮政的问题,包括包裹查询、业务办理、投诉建议等,他们会为您转接到当地网点或提供准确信息。

-

平谷区邮政分公司电话:

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)- 010-69961600

- 这是平谷区邮政分公司的总机电话,在工作时间拨打可以咨询业务。

-

平谷区主要邮政网点电话:

- 平谷区邮政局(总部): 010-69961600

- 平谷分局支局: 010-69981547

- 兴谷开发区邮政支局: 010-69981615

- 新平北路邮政支局: 010-69992266

建议: 如果您不确定具体哪个网点负责您所在的区域,直接拨打 11185 是最快捷、最准确的方式。

如果您在 黑龙江省哈尔滨市平房区

这里的邮政服务由 哈尔滨市平房区邮政分公司 负责。

-

综合服务电话(推荐拨打):

- 11185 (中国邮政客服热线)

- 同样,这是首选的联系方式,可以处理所有查询。

-

平房区邮政分公司电话:

- 0451-86531185

- 这是哈尔滨市平房区邮政分公司的电话,可以直接咨询。

-

平房区主要邮政网点电话:

- 平房区邮政支局: 0451-86531185

- 新疆大街邮政支局: 0451-86531185 (部分业务可能也由这个号码处理)

- 联盟大街邮政支局: 0451-86531185

如果您指的是其他地方的“平房”镇或村

例如天津、河北、山东等地都有名为“平房”的地方,这种情况下,最直接有效的方法是:

- 查找包裹上的单号: 查看您的快递单,上面通常会印有揽收网点或派送网点的名称和电话。

- 联系快递员: 通过快递公司(如顺丰、京东、中通等)的官方App或小程序,直接联系给您派件的快递员。

- 拨打对应快递公司客服:

- 顺丰: 95338

- 京东: 950616

- 中通: 95311

- 圆通: 95554

- 申通: 95543

- 韵达: 95546

- 邮政EMS: 11183

总结与建议

| 您所在的位置 | 推荐拨打号码 | 备注 |

|---|---|---|

| 不确定具体位置 | 11185 | 首选! 全国邮政统一客服,最权威、最方便。 |

| 北京市平谷区 | 010-69961600 或 11185 | 可联系区邮政分公司或全国客服。 |

| 哈尔滨市平房区 | 0451-86531185 或 11185 | 可联系区邮政分公司或全国客服。 |

| 其他“平房”地区 | 查看快递单或联系快递员 | 最直接有效,避免找错地方。 |

温馨提示: 邮政网点的电话有时可能会有变动,建议您优先拨打 11185 或 联系您的快递员,这样能确保您获得最及时、最准确的信息。

标签: 平房邮政快递电话 平房邮政快递网点电话 平房邮政快递客服电话

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。