这是一个比较常见的时间范围,但实际到达时间会受到多种因素的影响,下面为您详细解释一下:

(图片来源网络,侵删)

标准时效(通常情况)

- 主要城市间互寄: 从西宁寄到拉萨市区,如果地址清晰、包裹正常,5-7个工作日是比较理想的时效。

- 偏远地区: 如果拉萨的收件地址在比较偏远的县、乡镇,时间可能会延长到 7-10个工作日,甚至更久。

- 工作日: 指的是周一到周五,不包括周末和法定节假日。

- 计算方式: 您周一寄出,不算在途时间,通常下周中后期(下下周初)就能收到。

影响时效的主要因素

-

地理位置和交通:

- 西宁到拉萨距离遥远,跨越多个省份和地形复杂区域(高原、山地)。

- 运输方式通常是“空运+陆运”结合,虽然距离远,但青藏高原地区有航空线路,所以速度相对陆运会快很多,最后一公里的派送可能会因为路况而变慢。

-

海关查验:

- 这是最重要的影响因素之一。 所有进入西藏的包裹都需要经过拉萨海关的查验。

- 如果您的包裹内含有限制性物品(如食品、化妆品、粉末状物品等),或者被海关抽检,就需要进行开箱查验,这个过程可能会导致延迟1-3个工作日,甚至更长,如果涉及违禁品,包裹还会被退回或销毁。

-

节假日影响:

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)在重大节假日(如春节、国庆节)前后,全国的物流量都会激增,处理速度会变慢,包裹也容易在仓库中积压,节假日期间海关查验和运输也会暂停,所以时效会大大延长。

-

天气因素:

青藏高原天气多变,尤其是在冬季,大雪、大雾等恶劣天气可能会导致航班延误或取消,陆路交通也可能受阻,从而影响派送时效。

-

包裹本身:

- 地址是否清晰: 地址写得越详细(如XX区XX路XX号XX小区XX栋XX单元XX室),派送越快,反之则容易延误。

- 是否需要保价/验货: 选择特殊服务的包裹处理流程会稍有不同。

如何查询实时物流状态?

这是最准确的方法,您可以随时掌握包裹的最新动态。

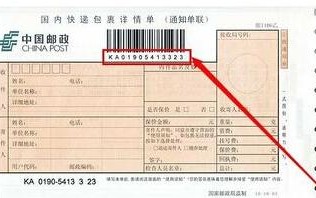

- 获取单号: 在您通过中国邮政(官网、APP或线下网点)寄出包裹后,会得到一个EMS运单号。

- 查询方式:

- 中国邮政官网: 访问

www.ems.com.cn,在首页的“邮件查询”栏输入您的运单号。 - 微信小程序: 在微信里搜索“EMS中国邮政速递物流”小程序,输入运单号即可查询。

- 支付宝/淘宝: 在“我的”-“我的快递”或“物流服务”中也可以查询。

- 电话查询: 拨打中国邮政客服热线 11183,根据语音提示输入运单号进行查询。

- 中国邮政官网: 访问

给您的建议

- 预留充足时间: 如果您寄送的物品不是特别紧急,最好能预留 10-15天 的时间,避免因各种延误造成不便。

- 填写清晰地址: 务必用正楷字写清楚收件人的姓名、电话和详细地址。

- 了解禁寄物品: 在寄出前,请确认您的包裹内没有违禁品或限制品,特别是食品和化妆品,更容易被海关查验。

- 选择保价服务: 如果包裹内物品价值较高,建议选择保价服务,这样即使丢失或损坏也能获得相应赔偿。

西宁到拉萨邮政EMS,理想情况5-7天,但考虑到海关、天气、节假日等因素,预计5-10天是比较稳妥的,最准确的方法是通过运单号实时跟踪物流信息。

标签: 邮政西宁到拉萨时效 西宁邮政寄拉萨几天 邮政西宁拉萨快递时间

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。