顺丰越南客服电话

+84 28 7300 9999

(图片来源网络,侵删)

- 说明:这是顺丰速运在越南的官方总部客服热线。

- 服务时间:通常是工作日的办公时间(周一至周五,上午8:30 - 下午5:30,具体时间可能略有调整)。

- 拨打电话注意事项:

- 从中国拨打越南电话,需要先加越南的国际区号

+84。 - 拨打时,越南国内的区号

0需要去掉,越南本地号码是028 7300 9999,从中国拨打就是+84 28 7300 9999。 - 国际长途通话费可能较贵,建议在工作时间拨打,或考虑使用其他免费联系方式。

- 从中国拨打越南电话,需要先加越南的国际区号

其他联系方式

越南顺丰官方网站

您可以通过访问越南顺丰的官方网站获取更多信息、服务网点地址或进行在线查询。

- 网址: https://www.sf-express.com/vn/

- 功能:

- 在线查询: 输入运单号即可查询包裹的最新状态。

- 服务价格: 查询从越南寄往其他国家或从其他国家寄到越南的运费。

- 服务网点: 查找越南各地的顺丰服务点地址和营业时间。

- 在线下单: 如果您在越南,可以通过网站直接下单。

越南顺丰官方Facebook

在越南,Facebook是极其重要的沟通渠道,顺丰越南也通过Facebook提供客户服务和发布最新信息。

- Facebook主页: SF Express Vietnam (顺丰速运越南)

- 搜索方式: 直接在Facebook搜索 "SF Express Vietnam"。

- 功能:

- 留言咨询: 您可以直接在Facebook页面上留言,客服人员会回复您。

- 获取最新资讯: 了解促销活动、服务更新等。

- 互动性强: 对于不习惯打电话的用户,这是一个很好的选择。

电子邮件

如果您有复杂的问题或需要书面记录,可以通过电子邮件联系他们。

- 客服邮箱: hotro@sf-express.com.vn

- 建议:

- 在邮件主题中清晰写明您的问题,运单查询”或“寄件咨询”。

- 详细描述您的问题,并提供运单号(如果有的话)。

- 由于邮件回复可能需要一些时间,建议用于非紧急事务。

从中国寄快递到越南,如何联系顺丰?

如果您是在中国境内,需要寄件到越南或查询越南的包裹,有以下更方便的方式:

(图片来源网络,侵删)

-

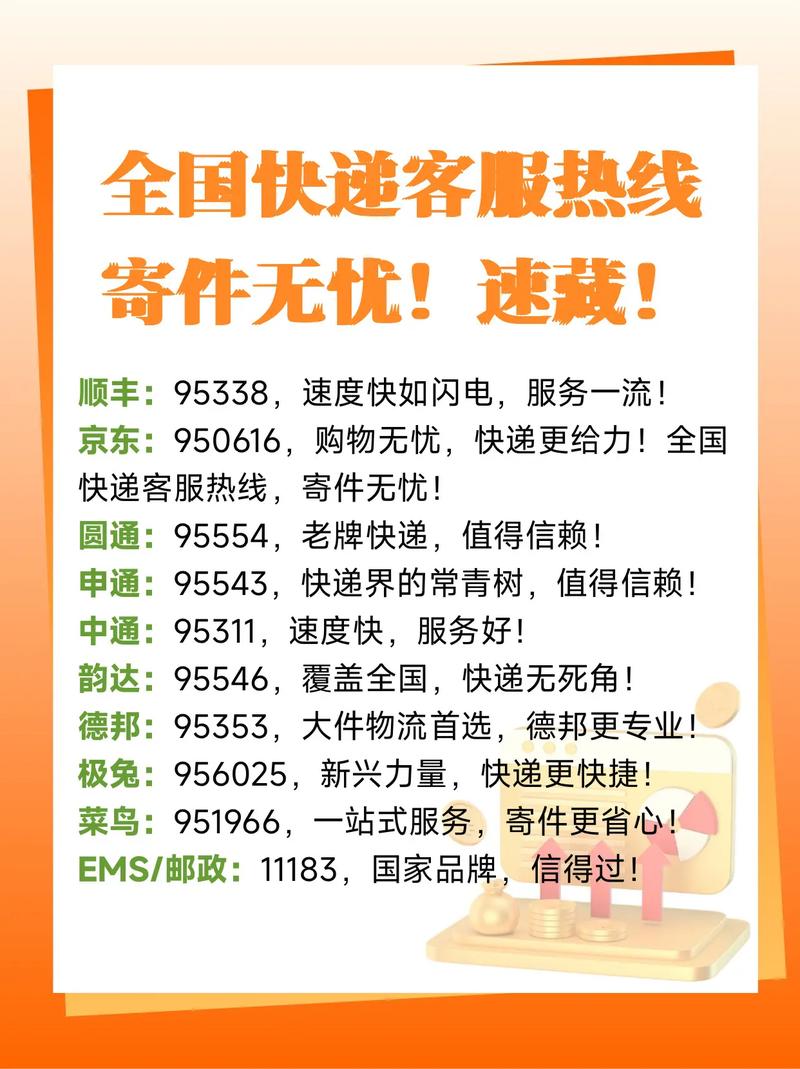

顺丰中国客服热线 (推荐):

- 拨打中国的顺丰官方客服电话

95338(手机和固话均可拨打)。 - 直接告诉客服人员您要查询国际件,并提供您的运单号,客服可以直接为您查询到越南那边的物流信息,沟通更顺畅,无需支付国际长途费。

- 拨打中国的顺丰官方客服电话

-

顺丰中国官方微信/支付宝小程序:

- 在微信或支付宝中搜索“顺丰速运”小程序。

- 输入您的国际运单号,即可查询包裹的实时状态,这是最便捷的查询方式之一。

-

顺丰中国官方网站:

- 访问中国顺丰官网 www.sf-express.com,在运单查询框中输入国际运单号进行查询。

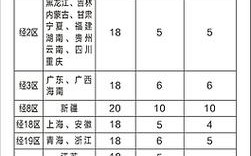

| 联系方式 | 适用场景 | 优点 | 缺点 |

|---|---|---|---|

| +84 28 7300 9999 | 在越南境内,需要直接联系越南客服 | 直接与越南团队沟通 | 国际长途费,可能需要等待 |

| 顺丰中国 95338 | 查询/寄件到越南 | 免费,中文沟通,方便快捷 | 无法直接联系到越南当地的具体派送员 |

| 越南官网 | 在越南,在线查询/下单/查网点 | 信息全面,可自助服务 | 需要英文或越南文操作 |

| 越南Facebook | 在越南,习惯用社交媒体沟通 | 互动性强,年轻用户首选 | 回复速度可能不如电话 |

| hotro@sf-express.com.vn | 非紧急的书面咨询/问题 | 有记录,可附上详细说明 | 回复较慢 |

建议:

(图片来源网络,侵删)

- 如果您在中国:首选拨打 95338 或使用顺丰中国的小程序。

- 如果您在越南:首选拨打 +84 28 7300 9999 或通过 Facebook 留言。

标签: 顺丰越南国际快递客服电话 顺丰越南快递联系方式 顺丰越南国际快递咨询热线

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。